歯のコラム column

歯に良い食べ物・悪い食べ物

2025.03.30

健康についてこんにちは。仙台市若林区新寺の予防管理型歯科医院ほんま歯科の歯科衛生士Kです。

先日、患者さんに「歯に良い食べ物、強くする食べ物ってあるのですか?」と質問を受けました。

今回は、健康そして歯の健康にも関わりのある「歯に良い食べ物」と「歯に悪い食べ物」についてのお話です。

歯に悪い飲食物

以下の飲食物を摂取する機会が多いと、虫歯をはじめとして、歯の脱灰(酸によって歯がとけること)が起きやすくなります。歯の脱灰が進んだ状態を虫歯と呼びます。

①砂糖や液糖などの糖分を含む飲食物

・砂糖や液糖が入ったジュース、炭酸飲料、清涼飲料水、スポーツドリンクなど

・砂糖が入ったお菓子、アイスクリーム、ケーキなど

砂糖を含んだ飲食物は、全般歯に良くありません。(特に、アメやハイチュウ、キャラメル、ガムなど歯にくっつきやすく、お口の中に長く留まるお菓子)

砂糖など糖質を含む飲食物が歯に良くない理由は、虫歯の原因菌であるミュータンス菌は、飲食物に含まれる糖分をエネルギー源にしています。糖分を多く含む飲食物を摂ると、お口の中に潜むミュータンス菌が糖分をエサにして活性化します。活性化した結果、ミュータンス菌がだす酸の量が増え、酸によって歯がとけて(歯の脱灰)虫歯が進行しやすくなります。

②酸度が高い飲食物

・レモン、オレンジ、グレープフルーツなどの柑橘類の果物

・柑橘類の果汁が含まれたジュース

・炭酸飲料

上記のような酸度の高い物(PH5.5以上)は、強い酸によって、歯のエナメル質がとけやすいです。

前述のように、飲食物に含まれる酸や虫歯菌が出す酸で歯がとけることを「脱灰」と呼び「脱灰」は、虫歯の始まりです。「脱灰」が続くと虫歯が進行するほか、酸度の高い飲食物をしょっちゅう摂取していると「脱灰」が進んで「酸蝕症」という、歯のエナメル質がとける症状が起きることもあります。

「酸蝕症」も重度になるとエナメル質の下の組織、象牙質がむき出しになって、痛みをおさえるために歯の神経を抜かなければならなくなる事もあります。

当院に通院される、10代、20代の患者さんでジュースや炭酸飲料、炭酸水を常備されている方の「脱灰」が目立ちます。

糖質を含まないもの、人工甘味料入り、カロリーゼロであっても、炭酸飲料は炭酸を含みます。歯の「脱灰」が進む可能性が高まるため飲み過ぎには注意をしましょう。

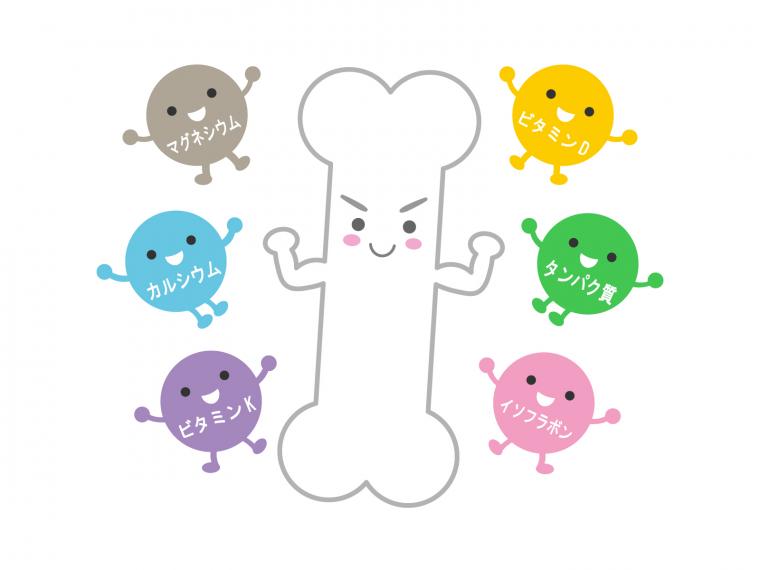

歯に良い飲食物

①歯質を強化する物

・カルシウムを多く含む食べ物(歯のエナメル質、歯を支えるあごの骨を硬く強くします)

牛乳、ヨーグルト、チーズ、小魚、ひじき、小松菜など

・タンパク質を多く含む食べ物(象牙質を作る。歯ぐきを丈夫にします)

肉、魚、貝類、卵、大豆、牛乳など

・リンを多く含む食べ物(歯のエナメル質、象牙質の石灰化を促し歯を硬く強くします)

米、肉、海藻類、卵など

・ビタミンAを多く含む食べ物(歯のエナメル質を強くする)

豚肉、レバー、海藻類、カボチャ、ウナギなど

・ビタミンCを多く含む食べ物(歯ぐきを構成するコラーゲン繊維に働きかけ、歯ぐきの出血や炎症を抑える)

ブロッコリー、小松菜、ほうれん草など

・ビタミンDを多く含む食べ物(カルシウムの吸収を促し歯の再石灰化を整えます)

牛乳、干ししいたけ、鮭など

②歯の清掃性を促す物

キャベツ、レタス、セロリ、にんじん、ごぼうなどは食物繊維を多く含みます。食べ物自体に硬さがあるので噛むことで唾液が分泌されると共に、食べ物のかけらが歯の表面をきれいにしてくれる効果もあり、歯の清掃性を高められます。梅干しも唾液の分泌を促す食品です。唾液の自浄作用により歯の清掃性を高める効果を期待できます。

生活習慣、食習慣に加え、歯の健康は普段摂取する飲食物に大きく左右されます。バランスの良い食事を心がけて、歯に良い食べ物、悪い食べ物の知識を身につけ、日頃の食生活では、歯に悪い食べ物は控えて、歯に良い食べ物を積極的に摂り、歯の健康を守りましょう。

虫歯の進行を抑え、歯の健康を守るためには、毎日の歯磨きと歯間清掃が必須です。高濃度フッ素入り歯磨き剤やフッ素洗口もお勧めです。気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。